Каталог продукции

Печатная продукция

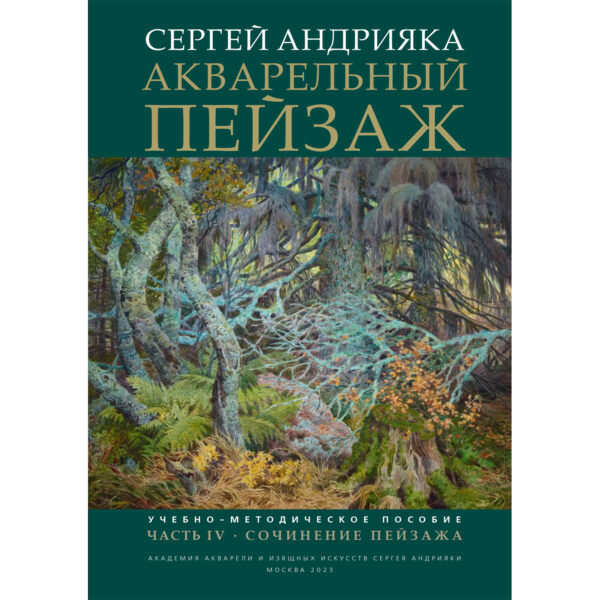

Андрияка С. Н. Акварельный пейзаж. Часть IV. Сочинение пейзажа

Учебно-методическое пособие – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023. – 104 с.: ил.

Издание посвящено авторской методике обучения акварельному пейзажу, разработанной народным художником России, академиком Российской академии художеств, ректором Академии акварели и изящных искусств Сергеем Андриякой.

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С. Н. Андрияки» и педагогической практики для студентов, обучающихся по основной профессиональной образовательной программе высшего образования — программе специалитета 54.05.05 Живопись и изящные искусства; преподавания по программам среднего профессионального, предпрофессионального и дополнительного художественного образования.

Книга актуальна и для всех интересующихся методиками обучения пейзажу.

Андрияка С. Н. Акварельная живопись. Часть II. Книга вторая

Учебно-методическое пособие – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2022. – 96 с.: ил.

Издание посвящено авторской методике обучения акварельной живописи, разработанной народным художником России, академиком Российской академии художеств, ректором Академии акварели и изящных искусств Сергеем Андриякой.

В пособии представлены задания в технике многослойной акварели, рассмотрены принципы преподавания набросков животных. Параллельная работа над длительными заданиями и быстрыми набросками позволяет учащемуся эффективно освоить технику акварельной живописи.

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С. Н. Андрияки»; преподавания по программам среднего профессионального, предпрофессионального и дополнительного художественного образования. Книга актуальна и для всех интересующихся методами обучения рисунку и живописи.

Андрияка С. Н. Акварельный пейзаж. Часть III. Дорожные этюды.

В третьей части учебно-методического пособия излагаются базовые принципы авторской методики преподавания пленэра. Методика позволяет успешно освоить искусство колористического пейзажа, основой которого является воспроизведение состояний природы путем достоверной передачи тональных и цветовых отношений всех элементов композиции.

В художественную педагогику вводится понятие «дорожные этюды»: живописные наброски пейзажных мотивов, выполняемые учащимися из окна движущегося транспорта (автомобиля, электропоезда, теплохода и т.п.), благодаря чему происходит мобилизация внимания и зрительной памяти, развивается способность оперативно анализировать цветовые тональные особенности наблюдаемого пейзажа.

В издании публикуется поэтапная фотосъемка процесса создания дорожных этюдов в сопровождении кратких комментариев.

Альбом. Учебно-методическое пособие М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2021. – 120 с.: илл.

Андрияка С. Н. Цветы. Как писать цветы. Часть II. Тайна цветка, тайна цвета

Книга посвящена проблемам композиции колористического натюрморта с букетом цветов и выполнения подобного натюрморта в технике многослойной акварели. Автор, опираясь на более чем полувековой опыт творческой и педагогической работы, раскрывает основные задачи, стоящие перед художником, главная из которых – сочинить композицию как гармоничный по колористическому решению ансамбль, где «солируют» цветы, а все другие элементы натюрморта (стебли и листья, сосуд для растений, фон и т.д.) играют роль тактичного, уместного «аккомпанемента». В связи с этим подробно рассматриваются варианты удачного выбора тона и цвета фонов для натюрмортов с цветами с учетом особенностей восприятия цвета в зависимости от колорита окружающей растения среды. На примере своих творческих работ автор раскрывает ключевые принципы компоновки и написания натюрмортов с букетами синих, белых, желтых, красных цветов, натюрмортов с букетами полевых трав, а также натюрмортов с цветами на глубоко темных фонах. В книге уделяется внимание вопросам грамотной послойной передачи светотени, указываются наиболее типичные технические трудности в работе акварелью и раскрываются оптимальные способы их решения. Материалы книги предназначены для педагогов и учащихся художественных учебных заведений всех уровней; также они будут интересны и профессиональным художникам, поскольку автор предлагает решение сложных проблем, возникающих в ходе работы над колоритом в трудной для освоения на высоком уровне технике многослойной акварели.

Альбом. Учебно-методическое пособие М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2021. – 96 с.: илл.

Композиция орнамента. Часть 3. Мелкий опт. 1 уп. (5 шт.)

Учебно-методическое пособие по композиции орнамента. Альбом (первая авторская адаптация текста и иллюстративного ряда, комм. к иллюстративному ряду Д.В. Фомичева – М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 76 с.: 112 цв. ил.

Учебно-методическое пособие содержит уникальные сведения о многообразных способах компоновки орнамента, проиллюстрированных примерами их использования в различных отраслях декоративно-прикладного искусства. Автор текста, орнаментов и натурного материала к ним — классик искусства ар-нуво, французский художник Морис Пияр Верней (1869—1942). Текст посвященных вопросам композиции орнамента глав его книги «E´tude de la plante. Son application aux industries d’art» впервые переведен на русский язык. Текст и иллюстративный ряд книги адаптированы в целях создания максимально наглядного, логически выстроенного и простого для восприятия и освоения учебно-методического пособия по композиции орнамента.

С.Н. Андрияка. Композиция натюрморта. Часть I

Композиция натюрморта : учебно-методическое пособие. – Часть I / Андрияка С. Н. /науч. ред. и сост. Д. В. Фомичева. – Москва : Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. – 96 с. : ил.

В учебно-методическом пособии рассматриваются законы композиции натюрморта, принципы формирования гармоничного ансамбля предметов и антуража. Знание ключевых правил постановки натюрморта позволяет создавать композиции, в которых учтены основные законы психологии зрительного восприятия, принципы соподчинения второстепенного и главного, раскладки первого, центрального и дальнего планов, осмысленной работы с тоновыми и цветовыми контрастами, группировкой цвета, ритмами, фактурами, массами. Проблема грамотной постановки натюрморта крайне актуальна в современном художественном образовании. Не только творческие, но и учебные натюрморты необходимо ставить таким образом, чтобы они были интересны для выполнения, способствовали развитию вкуса, учили видеть красоту окружающего мира.

Пособие проиллюстрировано фотоснимками пошаговой постановки ряда натюрмортов (от простых до сложных) с комментариями по этапам работы и обоснованием выбора тех или иных элементов композиции.

С.Н. Андрияка. Акварельный пейзаж. Часть II

Акварельный пейзаж: учебно-методическое пособие. - Часть II. Издание 2-е, исправленное / Художественная обработка текста, научный редактор Фомичева Д. В. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2022. – 88 с.: ил.

Издание посвящено авторской методике обучения акварельной живописи, разработанной народным художником России, академиком Российской академии художеств, ректором Академии акварели и изящных искусств Сергеем Андриякой.

В пособии представлены задания в технике многослойной акварели, рассмотрены принципы преподавания набросков животных. Параллельная работа над длительными заданиями и быстрыми набросками позволяет учащемуся эффективно освоить технику акварельной живописи.

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения дисциплины «Преподавание изобразительного искусства по системе С. Н. Андрияки»; преподавания по программам среднего профессионального, предпрофессионального и дополнительного художественного образования. Книга актуальна и для всех интересующихся методами обучения рисунку и живописи.

Андрияка С. Н. Цветы: альбом

Сергей Андрияка. Цветы: Альбом. М. - Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2014. Издание четвертое. 156 с.: ил.

Андрияка С. Н.: Акварель, рисунок: альбом

«Сергей Андрияка. Акварель, рисунок» Каталог произведений 2005-2008гг. альбом.-М.: Издательство Школы акварели, 2018.-224 с.: ил.

Андрияка С.Н.: Акварель: альбом.

М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2014. – 272 с.: ил.

В альбом вошли рисунки, пейзажи, портреты, натюрморты, городские пейзажи, выполненные в технике акварельной живописи, написанные в период с 2008 по 2011 год. Более 400 живописных произведений.

Андрияка С. Н. Начальный рисунок. Часть 1.

Начальный рисунок. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2013. -148 с.: ил.

Первая книга из серии учебных пособий, основанных на разработанной Сергеем Андриякой методике преподавания акварели.

Учебное пособие построено по принципу обучения в Академии акварели и изящных искусств: это своего рода домашний мастер-класс, где в качестве образца представлены работы учителя, а затем даны доступные, ясные проиллюстрированные шаг за шагом описания выполнения задания.

Учебник призван показать методику и систему: от начальных школьных художественных навыков до высшего академического образования и дальнейшей профессиональной самостоятельной деятельности.

Для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, общеобразовательных школ, изостудий, художников и всех интересующихся изобразительным искусством.

Андрияка С. Н. Акварельный пейзаж. Часть 1. Рисунок деревьев

Акварельный пейзаж. Часть 1. Рисунок деревьев: учебно-методическое пособие. Часть 1. 3-е издание, исправленное / Художественная обработка текста Д. В. Фомичева. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023. – 156 с.: ил.

Первое учебно-методическое пособие по акварельному пейзажу, созданное народным художником России С.Н. Андриякой.

В издании впервые опубликована авторская методика обучения пейзажной живописи, разработанная одним из ведущих мастеров акварельной живописи Сергеем Андриякой.

Для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, общеобразовательных школ, изостудий, художников и всех интересующихся изобразительным искусством.

Андрияка С. Н. Цветы. Как писать цветы

Новый альбом Народного художника России, действительного члена Российской Академии художеств, основателя и художественного руководителя Московской Школы акварели, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Николаевича Андрияки.

Помимо как известных, так и новых цветочных натюрмортов, в каталоге представлены три мастер-класса – «Чайная роза», «Пионовидные тюльпаны» и «Нарциссы» – поэтапные иллюстрации с подробными комментариями автора как писать цветы акварелью.

Альбом. Учебно-методическое пособие М.: Изд-во Академии акварели и изящных искусств, 2017. – 120 с.: илл.

Великие репинские ученики. Живопись, графика

Великие репинские ученики [каталог выставки] / Авт.-сост. Б. А. Шаров, ред. Ю. В. Смирнов. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2021

Очарование старинных шедевров «Краснодар»

Альбом. Изд.-во Академии акварели и изящных искусств. 24х27 см, мягкая ламинированная обложка

Русская и западноевропейская графика начала XIX - второй половины XX веков из собрания Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко.

Поверин А.И. Русская народная глиняная игрушка

Учебно-методическое пособие. — М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. — 88 с.: ил.

Поверин Александр Иванович, член Союза Художников России, принимал участие более чем в 30 выставках керамики и скульптуры, из которых 13 персональных. Автор множества книг об искусстве, гончарном деле, художественной керамики. В этой книге автор исследует родословную глиняной игрушки, описывает народные промыслы традиционной глиняной игрушки разных областей России, подробно знакомит с технологией изготовления.

Книга предназначена для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, общеобразовательных школ, изостудий, художников и для всех интересующихся изобразительным искусством.

Третьяков Н. Н. Образ в искусстве. Петровская и послепетровская Россия

Курс лекций «Петровская и послепетровская Россия» – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2013. – 320 с.: ил.

Издание выдающегося искусствоведа нашего времени Николая Николаевича Третьякова. «Образ в искусстве» посвящён одной из важнейших проблем в живописном искусстве. Книга раскрывает основные грани истории русского искусства и культуры Петровского и послепетровского времени в портрете, скульптуре, графике.

Для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, художников, историков искусства и всех интересующихся изобразительным искусством.

Искусство рисунка и акварели. Императорская Академия художеств: Учебное пособие.

Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2014. – 88 с.: ил.

В учебном пособии изложены сведения о забытых ценных элементах метода и системы преподавания в европейских академиях художеств 18-19 вв. на примере санкт-петербургской Императорской Академии художеств с широким привлечением материалов лучших старинных руководств по рисунку и живописи.

Издание является уникальным сочетанием текстов в сопровождении иллюстративного ряда.

Приводятся редкие сведения о технике и технологии классического европейского рисунка.

Для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, художников, историков искусства и всех интересующихся изобразительным искусством.

Айвазовский и великие русские маринисты: Каталог

Каталог учебно-методической выставки. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2016. – 68 с.: ил.

Каталог учебно-методической выставки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и Центрального военно-морского музея, посвящённой 200-летию Ивана Константиновича Айвазовсого.

Для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, художников, историков искусства и всех интересующихся изобразительным искусством.

А. Попов Графика. Живопись

Алексей Попов. Графика. Живопись: Альбом – М.: Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2008. – 64 с. : ил.

С. Котов Живопись. Графика

С. Котов Живопись. Графика – М.: Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2016. – 72 с. Ил.

О. Волокитина. Живопись, рисунок

Ольга Волокитина. Живопись, рисунок: Альбом.-М.: Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2008. – 64 с.: ил.

Александр Волков «Живопись, графика»

Александр Волков "Живопись, графика". Альбом. Изд.-во Академии акварели и изящных искусств. 22х27 см, мягкая ламинированная обложка

Александр Волков, как художник-педагог - продолжатель лучших традиций Русской реалистической школы живописи. Участник многочисленных выставок в Росии и зарубежом, его работы находятся в постоянной экспозиции государственных художественных музеях РФ

Самокиш Николай Семенович

Самокиш Николай Семенович "Графика и живопись из коллекции Симферопольского художественного музея". Учебное пособие. Альбом. Изд.-во Академии акварели и изящных искусств. 24х27 см, мягкая матовая обложка

В альбоме опубликованы произведения Н.С. Самокиша (1840-1944) из собрания Сифмеропольского художественного музея, охватывающие два основных периода творческой жизни художника: петербургский и крымский. Издание представляет интерес для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, художников, историков искусства, читателей, интересующихся изобразительным искусством.

Очарование старинных шедевров, Рязань

Очарование старинных шедевров "Рязань"

Альбом. Изд.-во Академии акварели и изящных искусств. 22х27 см, мягкая матовая обложка

В альбоме представлены произведения Ивана Петровича Пожалостина (1837-1909), мастера репродукционной гравюры из коллекции Рязанского художественного музея. Издание представляет интерес для педагогов и учащихся художественных учебных заведений, художников, историков искусства, читателей, интересующихся изобразительным искусством.

Secreta Artis Том 7. Выпуск 1 (2024)

Содержание номера:

История и философия культуры и искусства

С. С. Арустамова-Андрияка, Д. В. Фомичёва. Памяти Сергея Андрияки С. 6–43

Е. А. Суровяткина. Начальный этап формирования московской школы пейзажа. Пейзажный класс Московского училища живописи и ваяния (МУЖВ) в 1844–1857 гг. С. 44–62

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

Е. В. Степанян, Д. В. Фомичёва. Техника рисунка тушью: предписания художественной школы XIX века (по Густаву Фрепону) С. 64–73

А. П. Волков. Об опыте преподавания монументальной живописи с использованием метода наглядного обучения С. 75–87

Т. В. Фролова. Roubloff: секреты создания кистей для художнико в С. 88–89

Искусство и наука

В. М. Степаненкова. О местонахождении произведений живописи, графики и скульптуры, которыми в СССР были защищены творческие диссертации по искусствоведению C. 91–102

Архив 2023 (4 номера)

ISSN: 2618-7140

Выходит 4 раза в год

Издается с апреля 2018 года

Главный редактор – С. Н. Андрияка

Редакторы – В. М. Степаненкова, Е.В. Степанян, Д. В. Фомичева

Перевод – М. И. Данилкина

Корректура – И. В. Володина

Дизайн и верстка – Л. В. Чуплыгина

Учредитель и издатель – ФГБУ ВО «Академия Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»

Адрес редакции: 117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 15

Тел.: +7 (495) 531 55 55

Адрес электронной почты: academiya@aaii.ru

Журнал зарегистрирован в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-71700 от 8 декабря 2017 г.

Артикул: 23236-6

Secreta Artis Том 6. Выпуск 4 (2023)

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка. Наглядное учебное пособие: поэтапное написание зимнего пейзажа в технике многослойной акварели. Пурга (низовая метель)

М. В. Назарова. Подготовка основы и клеевого грунта по методике А. Н. Овчинникова для копии-реконструкции древнерусской иконы

В. А. Мякшин. Краткое сообщение относительно реализуемого в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки научного направления, посвященного учебно-методическому обоснованию использования аутентичных искусствоведческих текстов XIX – первой половины XX вв. на практических занятиях по дисциплинам «Иностранный язык» и «Профессиональная коммуникация на английском языке»

Из опыта художника

Михаил Абакумов об искусстве живописи

С. Н. Андрияка. М. Г. Абакумов на пленэре. Воспоминания

Искусство и наука

Д. В. Фомичева. Обзор документов из фондов Российской государственной библиотеки и Российского государственного архива литературы и искусства, содержащих сведения о защитах в СССР творческих диссертаций (картин, скульптур, графических серий и т. п.) на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

В. C. Ерeменко. Законодательство советской диссертационной системы в сфере присвоения ученых званий и степеней по отрасли научных знаний – искусствознанию (искусствоведческим наукам): опыт защит в 1940-х – первой половине 1950-х годов

Secreta Artis Том 6. Выпуск 3 (2023)

Содержание номера:

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

С. Н. Андрияка. «Розовый закат». Наглядное учебное пособие: поэтапное написание зимнего пейзажа в технике многослойной акварели

Л. Ю. Лифшиц. Изучение искусства витража. Копирование портретного рисунка стеклянными гризайлями

История и философия культуры и искусства

Е. В. Степанян. Об иллюстрировании произведений Достоевского

Из опыта художника

А. Г. Толстиков. Техника живописи Дмитрия Дмитриевича Жилинского

Е. Ф. Баранов. Авторская технология миниатюрной живописи по опалесцирующей эмали «гильоше»

Т. И. Голенева, О. А. Потапцева, Д. В. Фомичева. Керамические елочные игрушки и новогодние украшения – новый проект мастерской керамики, фарфора и скульптуры Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Хроника

Л. Ю. Руднева. Выставка «Ф. С. Рокотов, его ученики и современники» из собрания Государственного исторического музея в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Secreta Artis Том 6. Выпуск 2 (2023)

Содержание номера:

История и философия культуры и искусства

С. С. Степанова. «Мешок Вениаминов… я теперь подвожу в порядок». Об одном неосуществленном замысле

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

Е. В. Лаврентьева, И. Ф. Кадикова, В. Ю. Карпенко. Новые данные об оранжевых минеральных пигментах в произведениях невьянской школы иконописи

С. Н. Андрияка. «Cочинение пейзажа»: новое учебно-методическое пособие Академии акварели и изящных искусств

С. Н. Андрияка. Зимний солнечный день, мотив против света. Александровский монастырь в Суздале

С. Л. Кривцов, Д. В. Фомичева. Об анималистике и о духе жизни (анализ скульптурной композиции Пьера-Жюля Мэна)

С. Н. Андрияка. Зимний солнечный день, мотив против света. Александровский монастырь в Суздале

Педагогическая мастерская

Т. И. Голенева. Изучение настенной росписи в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Из опыта художника

В. В. Фомин. Фото «по-черному».

Опыт нестандартного подхода к фотосъемке масляной живописиSecreta Artis №1 (21) 2023

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка. Памятка начинающему рисовальщику

Наглядные учебно-методические пособия

С. Н. Андрияка. Примеры базовых заданий программы предпрофессионального образования по авторской методике Сергея Андрияки (первое полугодие обучения академическому рисунку)

Из опыта художника

О. В. Волокитина. «…Небо в чашечке цветка»

Д. A. Колесников, В. A. Еременко. Опыт изготовления малотиражного ювелирного значка в честь десятилетнего юбилея Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

История и философия культуры и искусства

-

И. A. Шик. Пейзаж в ленинградском фарфоре периода «оттепели»

Пейзаж становится одним из магистральных жанров ленинградского фарфора периода «оттепели», что отражает особенности советской культуры второй половины 1950-х – 1960-х годов с характерным для нее стремлением к освоению новых пространств, изменением облика городов и массовым строительством. К нему обращаются такие известные художники-фарфористы, как Владимир Городецкий, Нина Славина, Антонина Семёнова, Лариса Григорьева, Тамара Безпалова-Михалёва, Лидия Лебединская и др. При интерпретации пейзажей в «современном стиле» они часто стремятся передать «общее впечатление от изображаемого» посредством использования отдельных знаковых мотивов, позволяя фантазии зрителя самостоятельно достроить образ. Пейзажи могут носить стилизованный, графичный характер или, напротив, отличаться живописной свободой. В некоторых случаях пейзаж сближается с абстракцией, символически передавая характер того или иного времени года. В трактовке городских и пригородных пейзажей художники часто используют ярусный тип композиции, сочетая лаконичность линейного рисунка и яркий выразительный колорит или, напротив, делая его почти монохромным. Облик Ленинграда трансформируется в фарфоре в соответствии с требованиями «современного стиля»: строгая классика объединяется с модернисткой стилизацией. Художников привлекает тема нового строительства, воплощаемая в изображениях возводимых домов, подъемных кранов, индустриальных конструкций. Пейзажи в фарфоре отличаются гармоничностью сочетания формы и росписи. Художники часто стремятся подчеркнуть особенности формы, соответственно ей выстраивая композицию и расставляя визуальные акценты. Они нередко оставляют бо́льшую часть поверхности предметов без росписи, подчеркивая красоту и звонкую белизну фарфора или используя ее как элемент художественного образа. В то же время художники активно применяют прием цветного крытья, нередко дополненного линейной росписью или прочисткой, а также экспериментируют с непредсказуемыми эффектами растекания красок. Колористическое решение росписей предельно лаконично: обычно используется не более двух-трех цветов.

Рецензии

Е. В. Степанян. Роман о цвете

Я. Э. Зеленина.

«ПОБЕЖДАЯ ВЕЗДЕ, А НЕПОБЕДИМ». ГЕРОИЧЕСКАЯ ТЕМА В АКВАРЕЛЬНОЙ КАРТИНЕ.

Из рецензии на выпускную квалификационную работу И. В. Карамаликовой, руководитель – С. Н. Андрияка

Заметки. Реплики. Отклики

С. Л. Кривцов. «...Думать, смотреть, анализировать, искать»

Secreta Artis №4 (20) 2022

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка. Сочинение живописного пейзажа на основе натурной зарисовки

История и философия культуры и искусства

-

Е. В. Давыдова. Подписные произведения резчика Григория Бондаревского

Резные иконы и кресты киевских мастеров XIX века до сих пор не становились объектом отдельного исследования несмотря на их широкое распространение в России. За редким исключением подобные памятники лишь в единичных экземплярах можно увидеть в каталогах выставок и музейных собраний. В статье впервые собраны и рассмотрены подписные произведения неизвестного до настоящего времени киевского резчика Григория Бондаревского, работавшего во второй трети XIX века. Они включают четыре иконы и один крест, выявленные в музейных и частных собраниях разных городов. Трудность определения этих предметов связана с тем, что мастер не всегда полностью указывал свое имя и фамилию, но чаще вырезал лишь первые буквы. Анализ памятников позволил выяснить их программу, определить особенности авторской манеры резьбы и выявить некоторые обстоятельства, связанные с их изготовлением, а также приблизительно расположить по хронологии создания. Сюжетный ряд нескольких предметов с изображением чрезвычайно популярной в Киеве сцены «Успение Богоматери» связан с традицией изготовления резных икон и крестов для киевских паломников, однако они не принадлежат к массовой продукции, а сделаны на заказ. Для понимания технологии создания подобных изделий дана краткая характеристика резного промысла Киева, основные сведения для которой почерпнуты из единственной публикации середины XIX века. В ходе работы с архивными документами выяснилось, что имя Г. Бондаревского было хорошо известно и в центральной России, где он пользовался авторитетом как выдающийся резчик. Другой исполненный им образ «Богоматерь Абалацкая», а также напрестольный крест со сценами Страстного цикла, праздниками и с избранными святыми свидетельствуют о его связях с Сибирью.

Из опыта художника

А. В. Данилов. О работе над картиной «Встреча Жуковского и Гоголя с Пушкиным в Царском Селе»

-

А. М. Левченков. Искусство портрета. Вводная беседа со студентами

Предлагаемые для преподавания портретной живописи материалы базируются на не публиковавшихся ранее архивных документах семьи Юрия Ивановича Скорикова, членом которой является автор настоящей статьи. Ю. И. Скориков (1924–1994) – Заслуженный художник РСФСР, который много лет преподавал в Доме творчества «Горячий Ключ» (творческая дача Союза художников РСФСР) в Краснодарском крае. В «Горячем ключе» Ю. И. Скориков читал рассчитанный на 300 часов курс лекций по теории живописи, проводил практические занятия. Многие художники из различных регионов СССР имели возможность посещать эти лекции. Благодаря деятельности Скорикова с 1960-х годов город Горячий Ключ стал своеобразным Барбизоном для художников Кубани. На юге России до сего времени достаточно высок уровень реалистической школы живописи. Между тем не существует публикаций, посвященных описанию актуальных и сегодня оригинальных теоретических наработок Ю. И. Скорикова. Данная статья восполняет этот пробел, существенно расширяя информацию о русской советской школе живописи второй половины XX века. Художественные принципы Ю. И. Скорикова успешно используются автором статьи для преподавания портретной живописи в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки с учетом знаний, полученных во время учебы в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, личного опыта творческой и педагогической деятельности.

Музейные находки

-

Я. Э. Зеленина. Иконы и иконописные образцы. Новые штрихи к иконографии реликвария с мощами святителя Афанасия Лубенского

В Мгарском монастыре вблизи города Лубны в Полтавской губернии Малороссии с 1660-х годов почитались нетленные мощи патриарха Константинопольского Афанасия III (Пателлария), который был погребен по греческому обычаю сидящим в кресле. Из-за длительной неопределенности в официальном признании его святым в иконографии патриарха практически нет традиционных иконописных образов. Вместо них получили распространение небольшие паломнические изображения раки с его мощами или всего надгробного комплекса. Обнаруженные в музейных и частных собраниях иконы и иконные образцы, а также документы о перенесении мощей и оформлении реликвария позволяют расширить представления о специфике и этапах развития этой необычной композиции. Выявляются несколько последовательно сменявших друг друга иконографических изводов, связанных с изготовлением новой раки для мощей святителя и расширением его почитания после публикации материалов по агиографии. Несмотря на то что большинство сохранившихся икон выполнены в малороссийских землях, они были востребованы и копировались мастерами Центральной России. Изображения лубенского святого, созданные в монастырских мастерских или по заказам Мгарской обители, характеризуют малоизвестный центр местного иконописания конца XVIII – середины XIX века.

Заметки. Реплики. Отклики

Д. Ю. Долгарева. Рисую, смотря в окно вымышленного мира

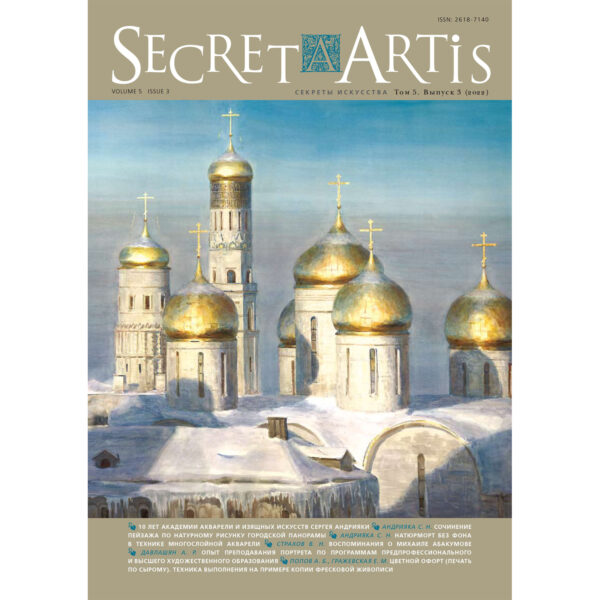

Secreta Artis №3 (19) 2022

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

10 лет Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

-

С. Н. Андрияка. Сочинение пейзажа по натурному рисунку городской панорамы

Современный пейзажист часто рабски привязан к натуре, к натурному мотиву. Но в натуре практически нет готовых идеальных пейзажных композиций, поэтому распространенный метод увеличивать натурные этюды до размеров картин – это тупиковый путь. Оптимальное решение задачи – нарисовать удачный натурный мотив и затем превратить его в картину, сочиняя композицию, изображая состояние природы, которое лучше всего работает на раскрытие задуманного художественного образа. Создавая художественный образ, художник должен изменить натурный мотив, добавляя одни и удаляя другие его элементы, организуя пейзажный ансамбль в гармоничное целое. В исследованиях по теории композиции пейзажа отсутствуют сведения о принципах и приемах сочинения панорамных городских пейзажей. Между тем сочинение городской панорамы – одна из самых сложных задач. Ее решению посвящена эта статья: здесь описывается процесс создания крупноформатного пейзажа-картины, выполненного в технике многослойной акварели с использованием натурного рисунка. Особое внимание уделено вопросам работы над образом, выбора оптимального формата композиции и создания центра изображения, корректировки фотоперспективы, работы с глубиной пространства, сочинения элементов первого плана, организации ритмов, выбора состояния природы, колорита композиции.

С.Н. Андрияка. Натюрморт без фона в технике многослойной акварели

Из опыта художника

В.Н. Страхов. Воспоминания о Михаиле Абакумове

-

А.Р. Давлашян. Опыт преподавания портрета по программам предпрофессионального и высшего художественного образования

В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в отличие от других художественных учебных заведений применяется метод наглядного обучения – на занятиях педагог выполняет задания учебной программы. В научно-методическом журнале Secreta Artis впервые публикуются графические портреты, выполненные педагогом Академии. А. Р. Давлашян в процессе преподавания академического рисунка по программам предпрофессионального и высшего художественного образования. Портретные рисунки выполняются педагогом быстро, за три-четыре часа, с использованием различных графических техник. Благодаря этому учащиеся не только получают представление о методе последовательной работы над композицией портрета, пропорциями, объемом, световоздушной средой и т. д., но и наблюдают процесс выполнения рисунков в разнообразных техниках. Важно, что один из ключевых принципов обучения в Академии – непрерывность образования. Это позволяет организовать преподавание, выстроив логическую последовательность постепенно усложняющихся заданий, которые выполняют учащиеся предпрофессионального отделения, а затем студенты. Автор статьи делится личным опытом работы над портретным рисунком, удачными авторскими методиками, оригинальными принципами взаимодействия с обучающимися; описывает различные упражнения, оптимальную постановку задач на первых этапах обучения портрету с постепенным их усложнением (передачей эмоционального мира портретируемого, работой над сюжетным композиционным портретом с сочиненным фоном). Казалось бы, приемы обучения портрету давно разработаны – но всегда необходимы творческий подход к преподаванию, накопление личного педагогического опыта, приемов взаимодействия с учениками.

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

-

А.Б. Попов, Е.М. Гражевская. Цветной офорт (печать по сырому). Техника выполнения на примере копии фресковой живописи

В научно-методической статье впервые описаны ключевые элементы методики, разработанной заслуженным художником Российской Федерации, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Борисовичем Поповым в целях преподавания техники цветного офорта (печать по сырому) в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Авторская методика раскрыта на примере учебного задания: поэтапного выполнения копии храмовой фресковой росписи в технике цветного офорта (печать с трех досок синей, красной, желтой красками). Описана последовательность подготовки медных офортных досок; принципы работы, которые обеспечивают точное наложение контуров при печати; методы создания изображения на рисующей доске; технические приемы перевода рисунка с рисующей на другие доски; особенности работы с разложенным на отдельные цвета изображением и наложения красок при печати; зависимость цвета от глубины травления, количества досок, очередности печати, использования различного размера зерна в акватинте. Визуальный ряд статьи представляет собой фотографии поэтапного выполнения описываемого учебного задания и репродукции цветных офортов А. Б. Попова с макросъемкой фрагментов офорта, напечатанного с трех досок. Материалы статьи предназначены для преподавания техники цветного офорта в художественных учебных заведениях по программам предпрофессионального, среднего специального и высшего художественного образования.

Secreta Artis №2 (18) 2022

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка. Сочинение пейзажа

Л. Ю. Лифшиц. О резке стекла и не только. От древности до наших дней

История и философия культуры и искусства

-

Т. М. Кольцова. Рукодельная мастерская Шенкурского Свято-Троицкого девичьего монастыря ХVIII века

Статья посвящена неизвестным ранее произведениям лицевого шитья синодального периода. В первой половине – середине ХVIII века в Шенкурском Свято-Троицком женском монастыре на Ваге сложилась уникальная золотошвейная мастерская, которая достигла высокого художественного уровня. Памятники, анализируемые в статье, представляют этот локальный культурный центр Русского Севера и публикуются впервые. Созданием богослужебных тканей в обители занимались не только монахини и белицы, но и мирянки – жительницы города Шенкурска. Игуменья Евфимия (1727–1749) и ее сестра Ксения были известными мастерицами, они вышивали на разноцветных тканях золотными, серебряными и шелковыми нитями. Рукодельная мастерская просуществовала в обители короткий промежуток времени: с начала ХVIII века до закрытия монастыря в 1764 году. Плащаницы, покровы и палицы, выполненные в Шенкурском монастыре, известны в нескольких музейных собраниях, преимущественно на Севере. Изучение богослужебных тканей позволило выявить отличительные особенности местных изделий, редкую иконографию и стиль, восходящий к искусству эпохи барокко. Изделия важских мастериц приобретали для архиерейских соборов Архангельска и Холмогор, они известны в наследии Николо-Корельского, Антониево-Сийского и Соловецкого монастырей. Во второй половине ХIХ века в Шенкурском монастыре вновь было возрождено женское рукоделие. Статья проиллюстрирована произведениями, хранящимися в собраниях музеев Архангельской области, преимущественно Архангельского краеведческого музея. В сферу исследования включен абсолютно новый круг замечательных памятников северорусской культуры. -

А. А. Малышева. Графика Анри Матисса: диалог с культурой Востока. К постановке проблемы

Тема взаимодействия западноевропейского изобразительного искусства и культуры Востока – одна из центральных в современном искусствознании. С усилением восточных влияний на видение и интерпретацию натуры художниками Западной Европы постепенно изменяется и стилистика их произведений. В статье рассматриваются графические работы Анри Матисса, связанные с осмыслением мастером мусульманской и дальневосточной культур. Автором проанализирована графика художника, создававшаяся на протяжении всей его творческой биографии. В статье описаны особенности линейного рисунка А. Матисса с иероглифически точными характеристиками изображаемых объектов. Целью данного исследования является анализ новаторских художественных средств в графических произведениях А. Матисса, сформировавшихся в результате его знакомства с восточной традицией. В статье рассмотрены не изученные ранее аспекты творчества Матисса, значимые в контексте выявления взаимодействия культур Востока и Запада.

Наглядные учебно-методические пособия

Н. В. Беседнова. Пошаговые наброски животных

Рецензии

-

Я. Э. Зеленина. «Илиотропон, то есть цвет солнцу подобный»

Рецензия на книгу: Шитова Л. Материалы к словарю для реставраторов: Цветообозначения и цветные камни. Ткани. Кожа. Древесина. М.: Издательство ООО «Сам Полиграфист», 2021. 336 с. ISBN 978-5-00166-397-3.

Из опыта художника

А. Н. Шариков. …Проникая в суть и поэзию природы

Архив 2021 (4 номера)

ISSN: 2618-7140

Выходит 4 раза в год

Издается с апреля 2018 года

Главный редактор – С. Н. Андрияка

Редакторы – В. Б. Прозоров, Д. В. Фомичева

Перевод – П. В. Лаврова

Корректура – Л. В. Доценко

Дизайн и верстка – Л. В. Чуплыгина

Фотосъемка – Д. В. Гурбанский, Д. А. Иванов

Оцифровка – Ю. В. Тарасова

Учредитель и издатель – ФГБУ ВО «Академия Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»

Адрес редакции: 117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 15

Тел.: +7 (495) 531 55 55

Адрес электронной почты: academiya@aaii.ru

Журнал зарегистрирован в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-71700 от 8 декабря 2017 г.

Secreta Artis №4 (16) 2021

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

Е. Н. Максимов, Н. Е. Третьякова. История создания картины «Взятие крепости Карс в 1877 году». Беседа с Евгением Николаевичем Максимовым

С. Н. Андрияка. Натюрморт для начинающих акварелистов. Наглядное учебно-методическое пособие для преподавания акварели по авторской методике С. Н. Андрияки. Задание № 17 по программе предпрофессионального образования

Л. Ю. Лифшиц, D. V. Fomicheva. Техника витражной живописи в XIX веке. Обзор материалов книги Генри Джеймса Снелла «Руководство по живописи эмалевыми красками на стекле, фарфоре, керамической плитке и т. д.» (Лондон, 1874). Часть I

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

Д. В. Фомичева. Прием концентрации визуального образа (к теории композиции первой половины XX века)

Е. А. Надеждина. «…And, Death once dead, there’s no more dying then». Опыт создания станковой картины на тему мифа о богинях судьбы

Иллюминированные инициалы Светланы Молодченко

Рецензии

Я. Э. Зеленина. О поздних «северных письмах»

Хроника

Б. A. Шаров. Выставка «Великие репинские ученики» в Академии акварели. Ожидания и итоги

Secreta Artis №3 (15) 2021

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка. Дорожные этюды. Метод выполнения

Л. Ю. Лифшиц. Мастер-класс по технике Тиффани для начинающих: выполнение витражной броши

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

С. Н. Андрияка. Особенности живописи белой сирени в технике многослойной акварели

Рецензии

Я. Э. Зеленина. От Иерусалима до Дивеева. История паломничества в памятных реликвиях

Memoria

Ю. В. Смирнов. Слово об отце

Наглядные учебно-методические пособия

Д. C. Астафьев. Натюрморт с овощами, фруктами в технике многослойной акварели

История и философия культуры и искусства

-

О. А. Лысенко. «…Очень выиграла в раме» (к проблеме картинного обрамления в творчестве И. Е. Репина)

Многие картины И. Е. Репина в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Атенеума имеют интересные, богато декорированные, порой уникальные рамы. Подавляющее большинство этих произведений декоративного искусства не изучено. Неизвестным остается не только создатель эскиза и мастер-изготовитель, но и кто выбрал раму для живописного полотна – сам художник либо покупатель, заказчик. Представление о рамах произведений Репина сегодня в значительной степени зависит от весьма критического отзыва о них, оставленного Я. Д. Минченковым в воспоминаниях о передвижниках. Сомневаться в объективности его слов заставляют рамы Репина, которые нам удалось выявить и атрибутировать. Вопрос о вкладе Репина в искусство картинного обрамления до сих пор не рассматривался в трудах специалистов. Между тем имеются основания предполагать, что рама к картине «Садко» была выполнена по рисункам художника. Ряд рассматриваемых в статье памятников впервые вводится в научный оборот.

Хроника

Б. A. Шаров. Выставка «Великие Репинские ученики» 23 сентября – 5 декабря 2021 года

Secreta Artis №2 (14) 2021

Содержание номера:

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

-

О. А. Лысенко. Картинные рамы Александра Самохвалова: традиции и новаторство

В последние годы в отечественных музеях наметились две противоречивые тенденции, связанные с изучением и экспонированием картинных рам. С одной стороны, эти произведения оказались наконец в фокусе научных интересов, появились публикации, посвященные развитию рамочного дела в России. Вместе с тем обрамление картин в музеях по-прежнему не осуществляется на основании проведенных исследований. В условиях активно развивающегося багетного рынка искусствоведы все чаще заменяют исторические рамы фабричным ширпотребом, не задумываясь ни об исторической достоверности и подлинности рам, ни о необходимости следования авторской концепции. Между тем известно, что художники различных эпох, как правило, с большим вниманием относились к выбору картинного обрамления, а некоторые сами его создавали. К последним относится и А. Н. Самохвалов. Целью данной статьи является изучение рам Самохвалова, а также привлечение внимания специалистов к проблеме авторского картинного обрамления. Рамы Самохвалова отличаются оригинальным дизайном и в значительной степени влияют на восприятие живописи. Несмотря на то что творчеству художника посвящено немало искусствоведческих трудов, никто из исследователей не уделил внимания проблеме картинного обрамления. В данной статье в научный оборот впервые вводятся чертежи и рисунки рам Самохвалова, а также созданные по ним оригинальные произведения. На основании сравнительного анализа атрибутируются рамы художника из собраний различных музеев. В результате стилистического анализа и сопоставления созданных художником рам с картинными обрамлениями XVII–XX веков выявляются традиционные и новаторские черты в работах Самохвалова. Статья освещает неизученную грань творчества художника, дает возможность по-новому увидеть его работы. Исследование позволит в дальнейшем сохранить уникальные рамы Самохвалова в музеях страны, экспонировать его произведения в соответствии с авторским замыслом.

О. А. Лысенко. Об атрибуции рамы к картине К. А. Сомова «Обнаженный юноша (Б. М. Снежковский)»

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка. Как писать дорожные этюды?

История и философия культуры и искусства

-

Л. П. Тарасенко. Икона «Богоматерь Тихвинская, с клеймами сказания» из собрания исторического музея

Статья посвящена истории бытования, уточнению литературного источника, анализу иконографической программы, композиционных особенностей и художественного своеобразия иконы «Богоматерь Тихвинская, с клеймами Сказания» последней четверти XVII века из собрания Исторического музея. Произведение оказалось в музейной коллекции благодаря глобальным изменениям в послереволюционной России, вызвавшим масштабное перемещение культурных ценностей. Икона происходит из тихвинских земель и принадлежит к малоизученной культуре русской провинции. Исследования последних лет выявили целый пласт произведений, связанных с иконописцами Тихвинского посада. Икона «Богоматерь Тихвинская, с клеймами Сказания» представляет собой яркий образец искусства тихвинских мастеров второй половины XVII века.

-

Д. A. Абдуллина. Ребенок в образе или образ ребенка: отечественный детский портрет в живописи и фотографии 1850-х − начала XX века

Стилистика детского портрета в России в 1850-х годах – начале XX века претерпела значительные изменения благодаря возникновению фотографии (светописи). Ранняя фотография начиная с 1850-х годов заимствовала композицию, выразительные средства и атрибуты у живописи. К концу столетия художники начали уделять внимание достижениям фотографии в портретном жанре, стремясь изображать детей не постановочно, но в моменты игр, занятий и отдыха, проявляя внимание к эффектам фотосъемки, в частности обрезанному и «смазанному» кадру. Многие российские художники использовали фотоэскизы, переосмысляя и пересоздавая в своих работах образ ребенка. На рубеже XIX–XX веков детский живописный портрет превратился в средство выражения «я» художника. Детская фотография, напротив, ориентировалась на конкретного ребенка, продолжая документировать этапы его развития. Технически данный вид искусства продолжал совершенствоваться, что обусловило расцвет детского фотографического портрета в последующие периоды.

-

С. Г. Батырева, Д. Гантулга. Цвет и пространство в традиционной культуре ойратов Монголии и калмыков России

Традиционная культура homo mobilis – предмет отечественных и зарубежных исследований. В центре внимания ученых – во многом оставшийся в прошлом образ жизни номадов. Это относится, в частности, к калмыкам, наследникам ойратов, пришедшим в XVII веке из Западной Монголии в степи Северного Прикаспия. Скотоводы-кочевники осваивали обширное пространство, используя традиционную форму хозяйствования. Тысячелетний опыт проходившей в постоянном движении кочевой жизни, тесных взаимосвязей с природной средой сказался не только на бытовом укладе, но и на представлениях о мироустройстве. С точки зрения номадов «срединный мир» (мир людей) существует в тесном контакте с небом и землей. Небо – основатель-творец всего сущего, источник происходящего на земле. С этой картиной мира связано диалектическое представление об обеспечивающих целостность мира, взаимоисключающих и дополняющих друг друга началах арга и билиг. Философское учение монголов арга билиг распространяется и на традиционную символику цвета, которая выражает представления о взаимосвязях мироздания и человека. Художественное воплощение религиозно-философских идей, детально развитых в мировоззрении ойратов Монголии, получило дальнейшее развитие в трансграничной культуре калмыков России; традиционная символика цвета и пространства сохраняется и преобразуется ими. Сравнительно-сопоставительный анализ художественных традиций c использованием методов истории, этнокультурологии, искусствоведения и философии позволяет выявить общее и различное в культурах ойратов Монголии и калмыков России.

Secreta Artis №1(13) 2021

Содержание номера:

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

С. Н. Андрияка. Акварель без предварительного рисунка. Светлые цветы на светлом фоне

-

Д. В. Фомичева. «Живописная» графика: техника трех карандашей, многослойный угольный рисунок

В статье описаны методы достижения живописных качеств в рисунке мягкими материалами: 1) создание эффекта полихромного изображения с использованием крайне ограниченной цветовой палитры (белый, черный и красный мел (сангина)); 2) последовательная работа над многослойным угольным рисунком с применением технических приемов, которые аналогичны приемам многослойной акварельной, масляной, пастельной живописи и рисунка на папье-пелле. Исследование впервые проведено путем анализа данных учебных пособий по рисунку, каталогов производителей и поставщиков художественных материалов во Франции, Великобритании, Германии, США, Российской Империи, изданных во второй половине XIX – начале XX века. Помимо этого, автором статьи была сформирована коллекция антикварных инструментов и материалов рисунка (уголь, итальянский карандаш, соус, сангина и мел), которые использовались в рассматриваемый период. В приложении к статье приведены фотографии этих инструментов и материалов в сопровождении сводных данных из руководств для художников, каталогов и прейскурантов поставщиков материалов для рисунка в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, опубликованных за период с 1851 по 1913 год. Техника рисунка второй половины XIX века – одна из наиболее сложных за всю историю графики, ее особенность – редкое разнообразие инструментов и тонкая продуманность приемов. В результате проведенного исследования автору статьи удалось расширить и дополнить сведения о графических техниках, что позволяет преподавать академический рисунок и изучать историю рисунка с использованием новых данных и уникального иллюстративного материала.

-

Е. М. Гражевская, А. Б. Попов. Проблемы организации серии офортов. На примере создания выпускной валификационной работы Елены Гражевской. Руководитель – заслуженный художник России, член - корреспондент РАХ Алексей Попов

В статье раскрывается ряд универсальных для произведений изобразительного искусства (включая фотографию и дизайн) законов организации серии двумерных изображений. Авторы обсуждают ключевые принципы создания серии на примере поэтапной работы над пятью офортами Елены Гражевской «Травы». Этот цикл создан под руководством заслуженного художника Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии художеств А. Б. Попова в качестве выпускной квалификационной работы в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Авторы статьи обсуждают задачу выбора форматов композиций и зеркального повтора форматов относительно центрального листа серии на стадии разработки ее предварительных эскизов. В статье уделяется внимание проблеме грамотной композиции пространства в симметричных изображениях (достижения сходной глубины в парных листах серии). Раскрыты основные приемы работы с тональным решением серии: единство и противоположность композиции светов и теней в листах, симметричных относительно центрального. Обсуждается проблема грамотного выбора техники, оптимальной для выполнения данной серии офортов: обосновано сочетание техник акватинты и травленого штриха, что дало возможность соединить детальное предметное рисование с декоративным рисованием акватинтой как композиционно организующим пятном. Раскрываются принципы подбора краски для печати, в частности в связи с использованием живописного эффекта «двухцветной печати» (применения эффекта тепло-холодности одной краски в слоях различной толщины). Материалы статьи будут полезны педагогам и учащимся художественных учебных заведений всех уровней, фотографам и дизайнерам, а также всем, кому интересна проблематика создания серии произведений визуального искусства.

С. Н. Андрияка, Я. Э. Зеленина. Из опыта руководства дипломными проектами: особенности создания станковой картины в технике многослойной акварели

Рецензии

Я. Э. Зеленина. «Весь мир идет за ним». Из рецензии на выпускную квалификационную работу А. Д. Спиридоновой, руководитель – С. Н. Андрияка

Наглядные учебно-методические пособия

О. В. Волокитина, В. А. Саливан. Натюрморт из старинных книг. Акварель, гризайль (сепия). Наглядное учебно-методическое пособие для преподавания гризайли по авторской методике С. Н. Андрияки

Хроника

В. А. Лагутенкова. «Не о войне»: новый кураторский взгляд

Первая публикация

Е. М. Лукьянова. Пейзажи, излучающие счастье

Педагогическая мастерская

А. С. Смирнова, Д. В. Фомичева. Теория композиции орнамента в первой четверти XX века. Композиция ленточных орнаментов

Архив 2020 (4 номера)

ISSN: 2618-7140

Выходит 4 раза в год

Издается с апреля 2018 года

Главный редактор – С. Н. Андрияка

Редакторы – В. Б. Прозоров, Д. В. Фомичева

Перевод – П. В. Лаврова

Корректура – Л. В. Доценко

Дизайн и верстка – Л. В. Чуплыгина

Фотосъемка – Д. В. Гурбанский, Д. А. Иванов

Оцифровка – Ю. В. Тарасова

Учредитель и издатель – ФГБУ ВО «Академия Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»

Адрес редакции: 117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 15

Тел.: +7 (495) 531 55 55

Адрес электронной почты: academiya@aaii.ru

Журнал зарегистрирован в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-71700 от 8 декабря 2017 г.

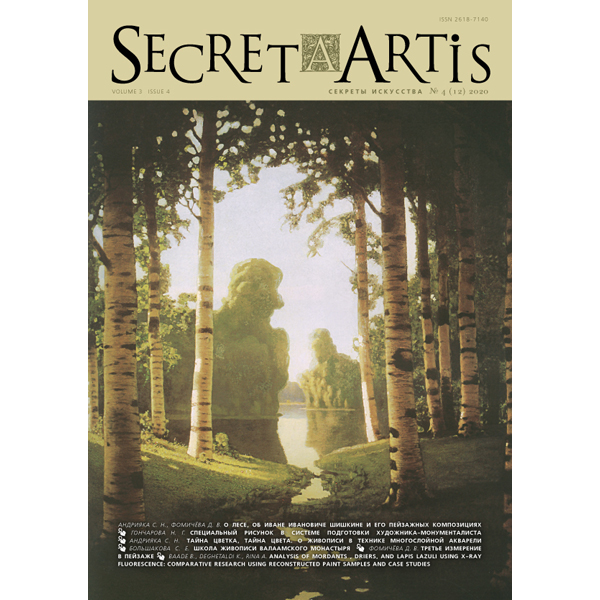

Secreta Artis №4(12) 2020

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка, Д. В. Фомичева. О лесе, об Иване Ивановиче Шишкине и его пейзажных композициях

Н. Г. Гончарова. Специальный рисунок в системе подготовки художника-монументалиста

-

С. Н. Андрияка. Тайна цветка, тайна цвета. О живописи в технике многослойной акварели

Статья посвящена проблемам композиции колористического натюрморта с букетом цветов и выполнения подобного натюрморта в технике многослойной акварели. Автор, опираясь на свой более чем полувековой опыт творческой и педагогической работы, раскрывает основные задачи, стоящие перед художником, главная из которых – сочинить композицию как гармоничный по колористическому решению ансамбль, где «солируют» цветы, а все другие элементы натюрморта (стебли и листья, сосуд для растений, фон и т. д.) играют роль тактичного, уместного «аккомпанемента». В связи с этим подробно рассматриваются варианты удачного выбора тона и цвета фонов для натюрмортов с цветами с учетом особенностей восприятия цвета в зависимости от колорита окружающей растения среды. На примере своих творческих работ автор раскрывает ключевые принципы компоновки и написания натюрмортов с букетами синих, белых, желтых, красных цветов, натюрмортов с букетами полевых трав, а также натюрмортов с цветами на глубоко темных фонах. В статье уделяется внимание вопросам грамотной послойной передачи светотени, указываются наиболее типичные технические трудности в работе акварелью и раскрываются оптимальные способы их решения. Материалы статьи предназначены для педагогов и учащихся художественных учебных заведений всех уровней; также они будут интересны и профессиональным художникам, поскольку автор предлагает решение сложных проблем, возникающих в ходе работы над колоритом в трудной для освоения на высоком уровне технике многослойной акварели.

История и философия культуры и искусства

-

С. Е. Большакова. Школа живописи Валаамского монастыря

Статья посвящена истории создания на Валааме собственной художественной школы для монахов и послушников монастыря. Этот процесс состоял из нескольких этапов, связанных как с историческим развитием самой обители, так и с распространением влияния Императорской Академии художеств. Официальное создание живописной школы монастыря, обучавшей художников по академическим методикам, относится к концу XIX – началу XX века, и этот период подготавливался всей предыдущей историей обители. В частности, в монастыре тщательно собиралась коллекция гравюр и репродукций известных произведений религиозной живописи, академических учебных штудий и анатомических атласов, живописных копий с популярных произведений. Основным импульсом для организации школы послужило строительство нового Преображенского собора, расписать который предполагалось силами монастырских художников. В школе преподавали талантливые валаамские монахи Алипий (Константинов) и Лука (Богданов), студент Академии художеств В. А. Бондаренко. Усердными учениками стали главный инициатор создания школы и ее попечитель игумен Гавриил (Гаврилов) и будущий руководитель иконописной мастерской монах Фотий (Яблоков). Работа школы продолжалась вплоть до переезда монахов Валаамской обители на территорию Финляндии вследствие боевых действий на архипелаге во время советско-финской войны 1939–1940 годов.

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

-

Д. В. Фомичева. Третье измерение в пейзаже

Исследование посвящено принципам передачи третьего измерения пространства в пейзажной живописи. Автор анализирует рекомендации, содержащиеся в учебном пособии Дж. Литлджонса по композиции пейзажа (Littlejohns J. The Composition of a Landscape. [London, 1931]). Дж. Литтлджонс описывает и иллюстрирует композиционными схемами четыре метода воспроизведения глубины в пейзаже: 1) изображение длинных дорог, позволяющих выявить пластику земной поверхности; 2) создание «маршрута» для зрителя путем продуманной компоновки форм природного рельефа; 3) введение на разных планах пейзажа вертикально и горизонтально текущих потоков воды; 4) изображение теней облаков на выраженно холмистом ландшафте. Автор статьи сопоставляет схемы из руководства Дж. Литтлджонса с произведениями Г. Г. Нисского, что позволяет осмыслить композиции шедевров классика советской живописи; с другой стороны, пейзажи Нисского помогают глубже понять смысл и эффективность предлагаемых Литтлджонсом методов. Описанные композиционные приемы безусловно актуальны для современных художников (живописцев, графиков, мультипликаторов, дизайнеров и др.), т. к. позволяют достигать пластической выразительности трехмерного пространства в двумерном изображении.

Брайан Бааде, Кристин де Гетальди, Алисса Рина. Анализ закрепителей, сиккативов и ляпис-лазури с использованием рентгеновской флуоресцентной спектрометрии: сравнительное исследование с использованием воспроизведенных образцов краски и примеры исследовательских работ

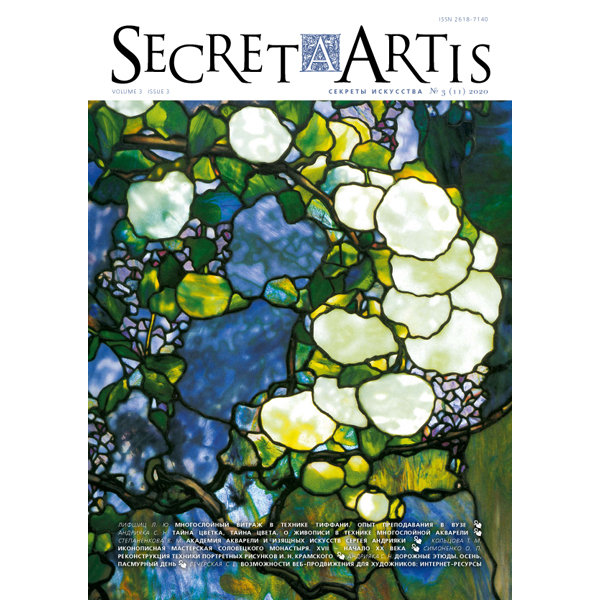

Secreta Artis №3(11) 2020

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

-

Л. Ю. Лифшиц. Многослойный витраж в технике Тиффани. Опыт преподавания в вузе

Статья описывает метод работы с многослойным витражом – техникой, нашедшей наиболее яркое воплощение в проектах Л. К. Тиффани. Данный материал является продолжением опубликованной в журнале Secreta Artis в 2018–2019 годах серии научно-методических статей, поэтапно раскрывающих процесс создания витража Тиффани от выполнения эскиза, картона до монтажа готового произведения. Предлагаемый метод отработан на практике и применяется для создания авторских художественных работ, обучения студентов ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», а также выполнения витражей в рамках осуществления различных архитектурных проектов. Многослойный витраж позволяет существенно расширять палитру используемых стекол, обогащать композиции труднодостижимыми в однослойном витраже изысканными цветовыми и тональными эффектами, использовать различные предметы и материалы, вкладываемые между слоями стекол. Цель статьи – продемонстрировать художникам, дизайнерам, преподавателям, студентам и всем любителям изобразительного искусства художественные возможности многослойного витража Тиффани и метод поэтапной работы по его созданию. Приведенные технологические приемы могут быть использованы в витражной мастерской, располагающей базовым набором инструментов и оборудования. В статье сформулированы основные способы выполнения многослойного витража, описаны наиболее типичные трудности и пути их преодоления. В качестве примеров, иллюстрирующих описанный метод, приводятся витражи Л. К. Тиффани и творческие работы автора

С. Н. Андрияка - Тайна цветка, тайна цвета. О живописи в технике многослойной акварели.

В. М. Степаненкова - Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

История и философия культуры и искусства

-

Т. М. Кольцова - Иконописная мастерская Соловецкого монастыря. XVII – начало ХХ века

Соловецкий монастырь, основанный в 1429 году, на протяжении нескольких столетий сохранял и поддерживал традиции русской иконописи на Севере. В иконописной палате (здание построено в 1615 году) создавали новые иконостасы, производили ремонт икон из церквей монастыря и вотчинных земель в Поморье. В XVII веке на Соловках в разные годы работало 45 иконописцев, среди них были монахи, монастырские слуги, трудники. В XVIII веке художники поморских вотчин проходили первоначальное обучение в монастырской иконописной школе. Известны семьи потомственных иконописцев Чалковых и Савиных из Сумского посада. Наиболее даровитых учеников монастырь направлял совершенствоваться в Санкт-Петербург и Москву. В 1880 году была открыта соловецкая живописная школа, которая дала азы мастерства многим северным художникам-иконописцам. Копирование и рисунок с натуры были основой учебного процесса, в качестве образцов учащимся предлагали картины, написанные в Академии художеств. Выполненные в мастерской иконы и живописные произведения отличаются характерными стилистическими и технико-технологическими особенностями. Наиболее выдающиеся выпускники школы (А. А. Борисов, Н. Г. Бекряшев) внесли значительный вклад в историю русского искусства. В статье опубликованы новые архивные документы и редкие фотографии.

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

О. П. Симоненко. Реконструкция техники портретных рисунков И. Н. Крамского

Наглядные учебно-методические пособия

С. Н. Андрияка. Дорожные этюды. Осень. Пасмурный день

Из опыта художника

С. Е. Вечерская - Возможности веб-продвижения для художника: интернет-ресурсы

Secreta Artis №2(10) 2020

Содержание номера:

Искусство как наука: теория, техники и технологии изобразительных искусств

-

А. В. Щемелинский. Рисунок обнаженной фигуры в сложном ракурсе в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Статья А. В. Щемелинского знакомит с основными правилами изображения обнаженной натуры в сложном ракурсе – одного из наиболее трудных заданий по академическому рисунку в высшей художественной школе. Автором подробно рассматриваются этапы работы: от постановки модели и создания эскиза-наброска до завершающих штрихов и финального обобщения формы. Учитывающие анатомию человека в целом и индивидуальные пропорции модели в частности предлагаемые методические рекомендации сформулированы на основе теоретических знаний автора, изучения им произведений классической западноевропейской и русской художественных школ. Принципы, сформулированные в статье, восходят к опыту преподавателя Императорской Академии художеств П. П. Чистякова, автора оригинальной системы. Положения статьи основываются на творческой практике автора и подкрепляются его педагогической деятельностью в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В своей статье А. В. Щемелинский предлагает оптимальную технику рисунка, обосновывая выбор художественных материалов и указывая наиболее распространенные ошибки. Рисунок модели в сложном ракурсе развивает объемно-пространственное восприятие натуры и умение грамотно выстраивать объемы. Одна из важнейших задач художника-педагога – сформировать у учащихся конструктивно-пластическое и образно-пластическое осмысление форм, способность понимать конструктивную основу, изображать пластическую структуру предмета на плоскости. Каждому профессиональному художнику при создании произведений станковой и монументальной живописи, многофигурных композиций необходимо уметь правильно изображать модель в разнообразных ракурсах. Рекомендации автора статьи могут быть полезны преподавателям и учащимся художественных учебных заведений в ходе освоения дисциплины «Академический рисунок» в качестве методического пособия при работе с обнаженной моделью. Статья проиллюстрирована шедеврами монументальной и станковой живописи, подготовительными рисунками к ним, а также лучшими образцами учебных академических рисунков.

А. Э. Галдава - Анималистическая скульптура «Белый носорог»: о работе над дипломным проектом.

Педагогическая мастерская

-

Е. А. Шарова. А. Н. Мокрицкий и Московское училище живописи, ваяния и зодчества - Роль метода преподавания на раннем этапе становления московской художественной школы

Статья посвящена А. Н. Мокрицкому – художнику и педагогу, преподавателю Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), сыгравшему в 1850–1860-х годах заметную роль на раннем этапе формирования московской художественной школы. Образованный и любящий искусство Мокрицкий стал учителем В. Г. Перова, И. М. Прянишникова, К. Е. Маковского, И. И. Шишкина. На последнего он имел большое влияние, которое продолжалось даже после переезда Шишкина в Петербург. В статье говорится о Мокрицком как о компетентном и требовательном преподавателе, многолетний труд которого был направлен на укрепление традиций академического образования и передачу воспитанникам необходимых профессиональных знаний. В дискуссии, разгоревшейся в 1857–1858 годах в преподавательской среде училища, он, выступив главным оппонентом С. К. Зарянко, высказал свое мнение о способе обучения живописи. На примере педагогических взглядов и эстетических идеалов Мокрицкого автором статьи дана оценка академическому методу преподавания в конце 1850-х годов и перспективам его развития. Предпринята попытка продолжить изучение истории МУЖВЗ и углубить представления о сложном периоде становления московской художественной школы. -

С. Н. Андрияка - Букет сирени. Композиция большеформатного натюрморта и методика его написания в технике акварельной живописи

В статье описывается метод создания большеформатного натюрморта в классической технике многослойной акварели без белил. Особенностью изображения с натуры постоянно изменяющихся, быстро вянущих цветов является невозможность поэтапной проработки одновременно всех элементов картины. Это, по мнению автора, приводит к необходимости пошагового написания отдельных соцветий в произведении, полностью сочиненном своим создателем. В качестве примера С. Н. Андрияка рассматривает декоративную «шпалеру» из веток цветущей сирени, освещенных фронтальным светом. Создать полноценный художественный образ позволяет следование ключевым принципам, которые лежат в основе работы над натюрмортом: организации композиционного центра, грамотной группировке цвета и тона, верному соотношению фона и изображаемого предмета. Описывая метод пошагового ведения акварели, автор раскрывает алгоритм послойной проработки объемов и деталей, особенности колористического решения композиции, трактовки соцветий и листвы. В статье С. Н. Андрияки приводится в качестве иллюстраций фотофиксация этапов работы, что позволяет использовать данный материал как наглядное учебно-методическое пособие для обучения живописи в технике многослойной акварели.

Наглядные учебно-методические пособия

В. А. Саливан. Натюрморт - обманка. Акварель, гризайль (сепия)

Рецензии

Я. Э. Зеленина - О каргопольской иконописи и ее создателях

Из опыта художника

С. Н. Андрияка - Натюрморт с белыми цветами: три варианта последовательности написания многослойной акварели

Методические материалы к пленэрной практике

С. Н. Андрияка - Натюрморт с белыми цветами: три варианта последовательности написания многослойной акварели

Secreta Artis №1(09) 2020

Содержание номера:

История и философия культуры и искусства

-

Т. Ю. Пластова. Картина А. А. Пластова «Весна». К истории создания

Статья посвящена изучению истории создания и эволюции замысла одной из самых известных картин А. А. Пластова «Весна» (1954). Работа с обнаженной натурой была важной частью творческой лаборатории мастера, о чем свидетельствуют как рисунки и графические композиции, так и станковые картины: «Купание коней», «Трактористки», «Суббота», «Весна» и другие. Большую роль в формировании оригинального пластического языка художника играл опыт изучения репрезентации обнаженного тела в мировом искусстве – от Рубенса и Ватто до Ренуара и Сезанна. Исследуя историю создания работы и подготовительный материал к картине «Весна», автор приходит к выводу, что пластическое решение фигуры восходило не к натурному живописному этюду, а к известному типу скульптурной композиции «Венера на корточках», или «купающаяся Афродита», выдающимися примерами которой могут считаться «Венера Лели» (экспозиция Британского музея), «Vénus accroupie» (Лувр). В поисках эстетически оправданного решения художник отказался от традиционной модели построения перспективы и использовал два варианта перспективного сокращения – для верхнего пейзажа и нижней части картины. Выбор низкой точки горизонта был связан с задачей преодоления натуралистической деформации тела в перспективе с близкого расстояния, что происходило в натурных этюдах. Важное значение при этом имели фотоэтюды, позволявшие «смоделировать» низкий горизонт и определить наиболее удачную точку зрения. Художник стремился найти формулу «идеального» тела. Анализ подготовительного материала свидетельствует о движении замысла картины от бытового сюжета к метафоре, к поэтике «бессобытийного жанра». Картина «Весна» и другие «поэсии» Пластова 1950-х годов («Ужин трактористов», «Родник», «Юность», «Летом») ознаменовали новый этап как для творчества мастера, так и для всего отечественного искусства второй половины ХХ века.

Педагогическая мастерская

С. Н. Андрияка - Дорожные этюды: последовательность работы и технические особенности.

-

А. Ю. Кравченко, И. Ю. Иванова - Ознакомление студентов с основами техники пастельной живописи. О разработке авторской методики преподавания учебного курса «Пастель» в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

В статье излагаются базовые принципы авторской методики преподавания пленера, одной из наиболее сложных дисциплин, изучаемых в художественных учебных заведениях. Методика позволяет успешно освоить искусство колористического пейзажа, основой которого является воспроизведение состояний природы путем достоверной передачи тональных и цветовых отношений всех элементов композиции. В художественную педагогику вводится понятие «дорожные этюды»: живописные наброски пейзажных мотивов, выполняемые учащимся из окна движущегося транспорта (автомобиля, электропоезда, теплохода и т. п.), благодаря чему происходит мобилизация внимания и зрительной памяти, развивается способность оперативно анализировать цветовые и тональные особенности наблюдаемого пейзажа. Автор методики на новом уровне использует классический прием применения ограниченной палитры из трех основных цветов (красного, синего, желтого) с прибавлением черного (модулятора тона) как красок, которые необходимы и достаточны для достоверной передачи природных состояний, овладения профессиональной культурой работы с цветом и тоном. В статье описан оптимальный выбор художественных материалов и техника выполнения дорожных этюдов, которую отличает высокая скорость, импровизационный характер и применение широкого спектра профессиональных приемов живописи. Автор также уделяет внимание основным принципам работы с композицией пейзажных мотивов. Впервые публикуется поэтапная фотосъемка процесса создания дорожных этюдов (шесть зимних и три весенних мотива) в сопровождении кратких комментариев. Данная авторская методика преподавания пленера отличается новизной, способствует быстрому и эффективному освоению живописи разнообразных природных состояний, развивает наблюдательность, помогает выработать индивидуальные творческие технические приемы, формирует у учащихся способность воспроизводить пейзаж по памяти.

Из опыта научной реставрации

Левкас: нанесение, просушка, шлифовка. Рельефный левкас. Беседа с Адольфом Овчинниковым

-

П. И. Зубов - Опыт работы над фресковой росписью Покровского храма московского Новоспасского монастыря

В статье описан опыт работы над фресковой росписью Покровского храма московского Новоспасского монастыря по технологии, разработанной Д. В. Басниным, о. Петром (Ерышаловым), П. И. Зубовым, Ю. А. Кошелевой. Подобный опыт представляется важным прежде всего для художников-практиков. Фреска – трудоемкое, технически сложное искусство, которое постепенно вытесняется более простыми техниками живописи по сухой стене, в связи с чем немногие современные художники имеют навык работы над фреской. Постепенный отказ от фресковой живописи связан также с внедрением новых технологий строительства и применением материалов, которые не дают надежного сцепления с известковым левкасом (штукатуркой), являющимся основой данной техники. Представлены основные этапы выполнения фрески: изготовление картонов, подбор пигментов, нанесение трехслойного левкаса, последовательное послойное ведение живописи с использованием колеров. Раскрыты особенности работы пигментами с крупным и мелким зерном. Приводятся рецептура левкаса, перечень необходимых инструментов и материалов. Описаны приемы грамотного планирования и осуществления росписи, перечислены основные трудности, возникающие в ходе создания произведений монументальной живописи на сырой известковой штукатурке в строго ограниченные сроки. Дано описание преимуществ фресковой живописи по сравнению с другими техниками настенных росписей. Материал подан с точки зрения художника-практика, что позволяет использовать его всем живописцам, которые осваивают искусство фрески или желают его освоить. Изложенные в статье сведения могут быть полезны и всем, кто планирует украсить храм монументальными росписями, а также историкам искусства, интересующимся практическими аспектами создания фрески.

Рецензии

Я. Э. Зеленина - Иконопись Нового времени: о духовных поисках и традициях

О. В. Волокитина - Гризайль – обучение гармонии

Наглядные учебно-методические пособия

С. Н. Андрияка - Последовательность постановки простого натюрморта

Хроника

В. М. Степаненкова - Выставка «Великое искусство Аркадия Пластова» и конференция «Творческое наследие Аркадия Пластова»

Архив 2019 (4 номера)

ISSN: 2618-7140

Выходит 4 раза в год

Издается с апреля 2018 года

Главный редактор – С. Н. Андрияка

Редакторы – В. Б. Прозоров, Д. В. Фомичева

Перевод – П. В. Лаврова

Корректура – Л. В. Доценко

Дизайн и верстка – Л. В. Чуплыгина

Фотосъемка – Д. В. Гурбанский, Д. А. Иванов

Оцифровка – Ю. В. Тарасова

Учредитель и издатель – ФГБУ ВО «Академия Акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»

Адрес редакции: 117133, Москва, ул. Академика Варги, д. 15

Тел.: +7 (495) 531 55 55

Адрес электронной почты: academiya@aaii.ru

Журнал зарегистрирован в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-71700 от 8 декабря 2017 г.

Secreta Artis №4(08) 2019

Содержание номера:

Педагогическая мастерская

-

С. Н. Андрияка - О композиции и постановке натюрморта

Статья посвящена проблеме грамотной компоновки и постановки натюрморта. Данный вопрос крайне актуален в современном художественном образовании, так как очевидно, что у многих художников-педагогов и учащихся художественных учебных заведений всех уровней отсутствует понимание принципов постановки натюрморта как целостного ансамбля предметов. В хорошо поставленном натюрморте учащемуся должны быть предложены интересные и сложные задачи на передачу светотени, колорита, пространства, фактуры и т. д. и, прежде всего, на создание художественного образа. Не только творческие, но и учебные натюрморты необходимо ставить так, чтобы они были интересны для выполнения, способствовали развитию вкуса, учили видеть красоту окружающего мира. Возможны и полезны и такие постановки, которые подготовят ученика к освоению пейзажной живописи в ходе пленэрной практики. Статья проиллюстрирована фотоснимками пошаговой постановки ряда натюрмортов (от простых до сложных) с комментариями по этапам работы над композицией и обоснованием выбора тех или иных ее элементов. Описываются принципы создания колористического и тонального решения, работы с контрастами, ритмами, силуэтами, динамикой, группировкой тонов и цветов, ансамблем фактур и т. д. Отдельные разделы статьи посвящены основным принципам формирования натюрмортного фонда, использования натюрмортных ящиков, позволяющих обеспечить удачное пространственное и светотеневое решение планов композиции, а также оптимальной постановке света и рефлексов в натюрморте, которые напрямую зависят от расположения окон и цвета стен учебной мастерской. Обосновывается необходимость сочинения натюрморта в ходе работы над его живописным исполнением в целях создания полноценного художественного образа.

Натаниэль Грин. Композиция пейзажа: предписания европейской художественной школы XIX столетия. Часть III: цветовая композиция. Сокращенный перевод, авторская адаптация текста и иллюстративного ряда книги Green N. E. Hints on Sketching from Nature. Part III. Colour. 28th Ed. London, [s. a.]. 68 p. – Д. В. Фомичева.

-

А. Ю. Кравченко, И. Ю. Иванова - Ознакомление студентов с основами техники пастельной живописи. О разработке авторской методики преподавания учебного курса «Пастель» в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки